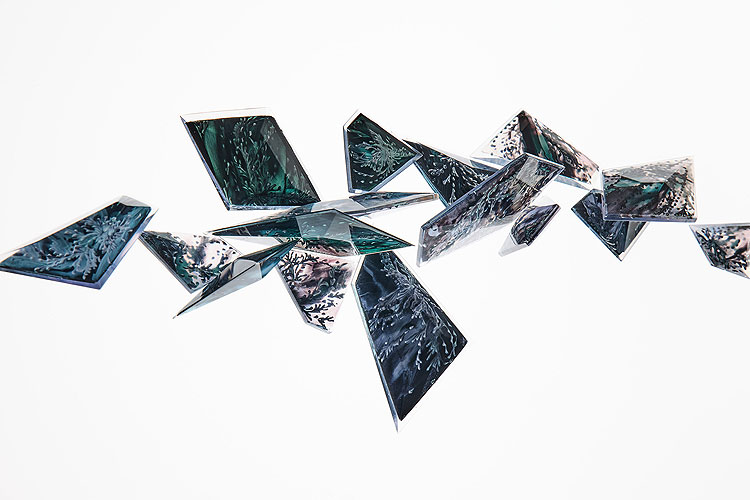

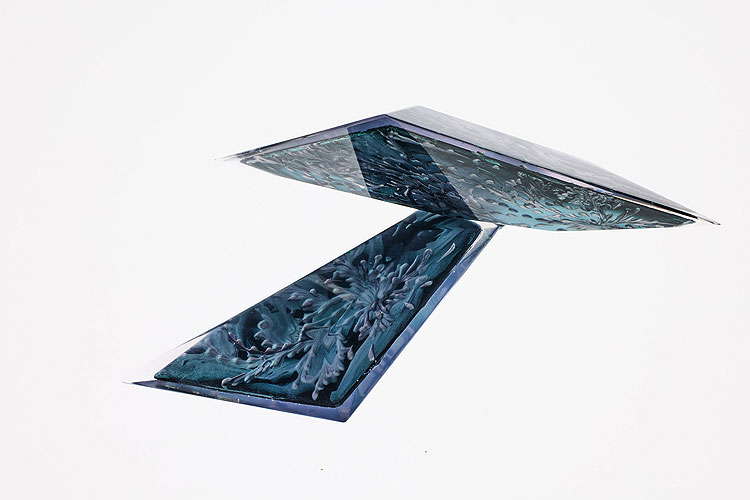

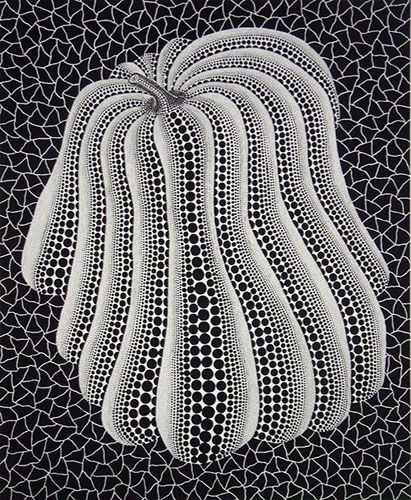

高山夏希個展

まだかたちのない景相体

東京アート・ミュージアムは、高山夏希による個展「まだかたちのない景相体」を開催いたします。高山は、これまで、アクリル絵具を流れる粒子のように物質的な状態として扱い、積層して彫刻刀やカッターの刃などを用いて削り出すなど、平面を主な媒体とした作品を発表してきました。その触覚的/彫刻的ともいえる手法を用い、時代の中で薄れつつある事物への実感の再考から、人・動物・モノ・環境などが一体性を持った世界観を提示してきました。今展では、平面作品や彫刻作品を含むインスタレーションによって、里山のような機能や目的にしばられない<居場所>としてひろがる展示空間をつくります。

安藤忠雄による建築空間のなかで、視覚的な鑑賞経験のみならず、そこに居つづけることを全身で感じ取ることができる展覧会を目指します。周囲の多様なものごとと再接続することの意義を問いかける高山夏希の作品をこの機会にご高覧いただけたら幸いです。

詳細

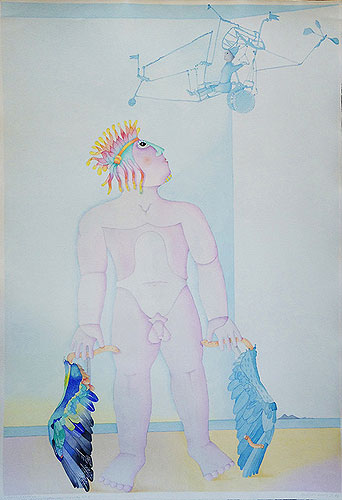

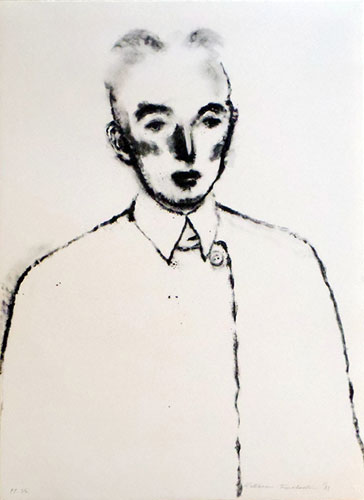

絵画のなかにいる天使をさがしながら

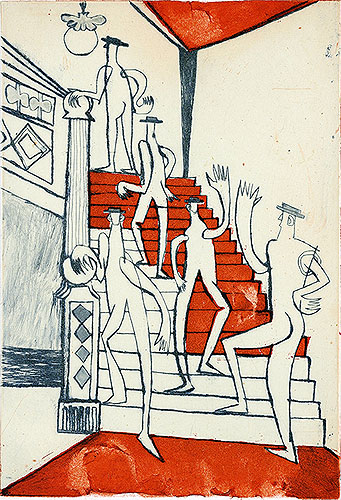

クラウス・ファイファールの描く天使は、中空に張られたロープのうえに、慎重に左足を下ろそうとする姿で描かれています。飛ぶことを禁止されたかのように、羽根と手首とが結びつけられているためですが、その眼は遥か遠くを見通すことはできず、自身の足元に向けられています。

美術が宗教を離れて以降、天使を描く意味も変化しました。もっとも有名なのはパウル・クレーの描いた天使ですが、それはヴァルター・ベンヤミンに「歴史哲学テーゼ」を書かせ、ヴィム・ヴェンダースに映画「ベルリン・天使の詩」をつくらせることになります。ファイファールの天使も、おそらくは、クレーの天使の系譜にあるのでしょう。しかし、それぞれの天使が伝えるものは異なります。戦争に向かう破局的状況のなかで無力さを噛みしめるベンヤミンの天使、冷戦時代のおわるときに人間社会へと降りてくるヴェンダースの天使、そして、新たな秩序のなかで未来を見通せずにとまどっているファイファールの天使。このファイファールの天使は1989年以降(ポスト冷戦時代)の世界を生きる私たちの姿とつながっているようです。競争原理がむき出しになった世界で、そこから一歩引き下がって、自分の居場所を確かめようとする姿にです。

本展の出品作品からは、共通して、そのような天使の姿を感じることができるように思われます。直接には描かれないとしても、絵画のうちにそうした天使を住まわせているように感じられるのです。それらは、私たちを超越するようにあるのでも、声高に主張を述べるのでもありません。先の見通せない時代を生きる私たちに寄り添うように、慎ましくたたずんでいるのです。

この展覧会で、絵画のなかにいる天使を探しながら、私たちの生きる時代についてもう一度考えてみませんか。

藤井匡(東京造形大学教授)

詳細

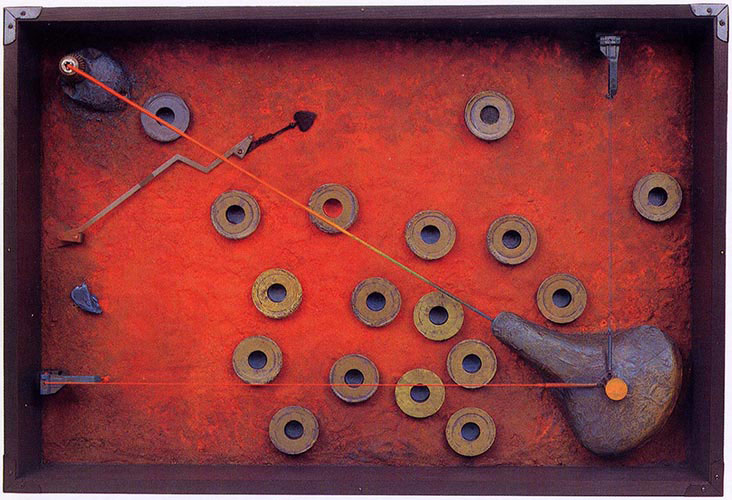

「半世紀後の問い」

―1975 年東京芸術大学油画入学生25人の今―

「半世紀後の問い」展は、1975年東京芸術大学油画専攻入学者に呼びかけて、この時にスタートした表現者達が、当時抱いていた其々の課題を半世紀の間にどのように昇華し、そうして今日、あらためて「問い」として具現化した姿を示す試みです。

今展は、一部の局所的な断片の提示かもしれないという懸念はあるものの、制作や生活、あらゆる場面で20世紀モダニズムを意識せざるを得なかった最終世代であろう表現者達の、ありがちな「造形形式の枠」を取去った作品たちを展示することで、出展者の多岐にわたる志向と手法を提示し、それらを通した時代を映す一つの世代観を示す試みでもあります。(菊池記)

詳細

東京アートミュージアム誕生20年コレクション展

東京アートミュージアムをふくめた、このエリア一体の再開発は1992年にはじまります。東京都による都市計画道路の事業が認可されたことで、南北に細長い土地を斜めに縦断するような恰好で通ることになり、それ以外の土地はきわめて使いにくいかたちで残されることになったのです。そのとき、そうした状況を逆手に取り、これまでにないような街づくりが構想されました。道路に沿った両側を統一的なデザインでつくり直すもので、その構想は建築家・安藤忠雄(1941年生まれ)の手によって実現されることになります。東京アートミュージアムの独特の展示空間はこのようにして生まれたのです。

忘れてはならないのは、この展示室が街づくり全体のなかで意味をもっていることです。隣接する劇場や保育園、集合住宅、テナントとして入る飲食店など、このミュージアムはそれらすべてがつながっているのです。街が生まれる――これは2007年に東京アートミュージアムで開催された安藤忠雄展の展覧会タイトルですが、文字どおり、これらのアート作品はこの新しい街で生まれた出会いによってつながっているのです。

このコレクションは、作品だけを見るならば、ジャンルもスタイルもバラバラなものの寄せ集めのように思えるかもしれませんし、実際のところ、そうなのでしょう。唯一の共通点は「この街で出会った」ことに求められます。出会いとは、人間が予測できる範囲をこえる、縁としか呼びようのない出来事であり、その積み重ねがこの場所の歴史をつくってきたのです。今回の展覧会では、そうした機縁によって集まったアート作品の展示を通じて、そうした歴史の一端をご紹介します。

藤井 匡 / 美術評論家、東京造形大学教授

詳細

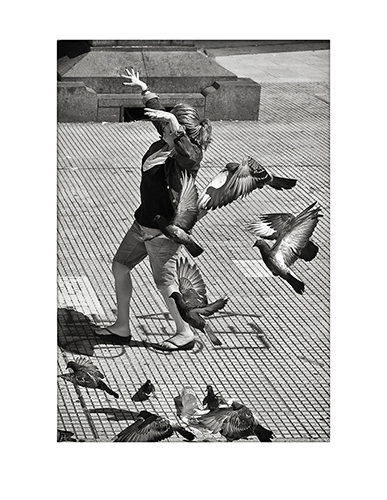

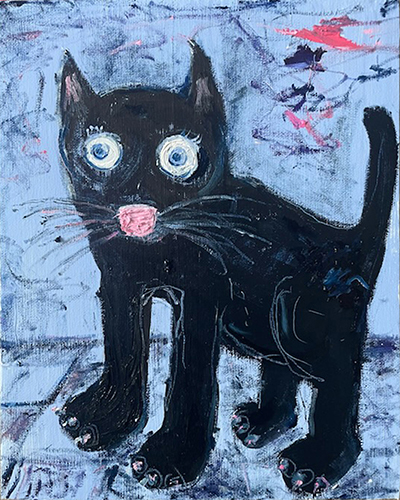

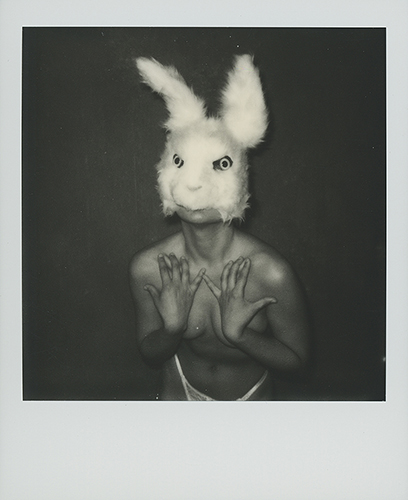

ANIMALS & FRIENDS

Photography and Painting

人間と動物は何世紀にもわたって特別な関係を築いてきました。人間にとっての動物は、狩猟の対象であり、また、食料の提供者、仕事や輸送の手段、ペットでもあります。美術や宗教においては、動物は象徴・供物・儀式の対象として機能します。動物の仮面は、一部の民族集団やカーニバルで大きな役割を果たし、人が変身して日常生活から逃避するのに役立ちます。

現在、人間と動物の間には特別な感情的関係があり、これによって、愛と安らぎが与えられ、社会的な接触が可能になり、孤独が和らげられます。動物は私たちの人間の世界で飼いならされており、私たちの日常生活の一部であり、動物園で見ることができます。野生では動物も危険な場合があります。

この展覧会に参加するすべてのアーティストは、人間や動物に対する独自の視点を持っています。観察的で、一定の距離を保ち、超現実的で、ユーモラスで、敬意を持っています。

本展は東京・ベルリン友好都市提携30周年記念行事です。

詳細

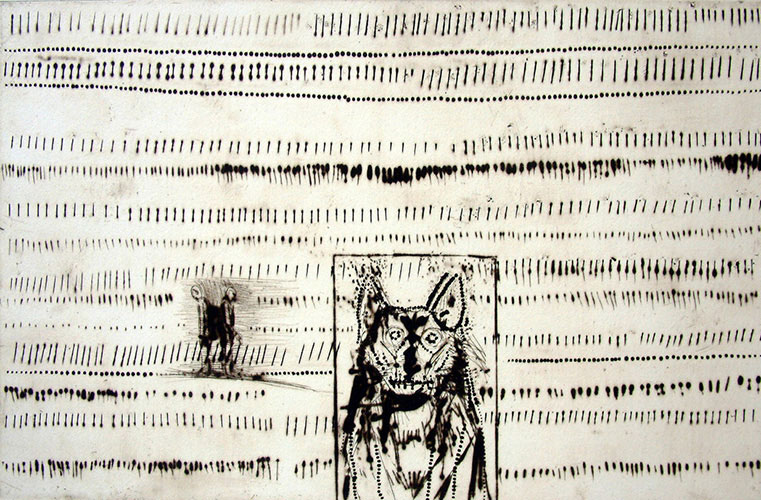

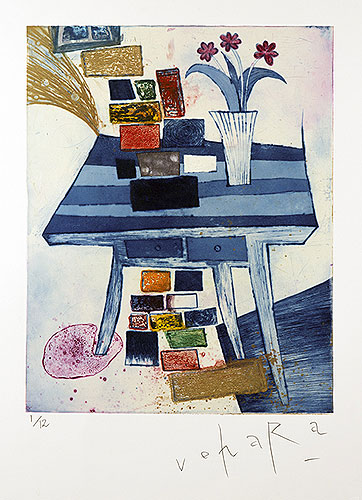

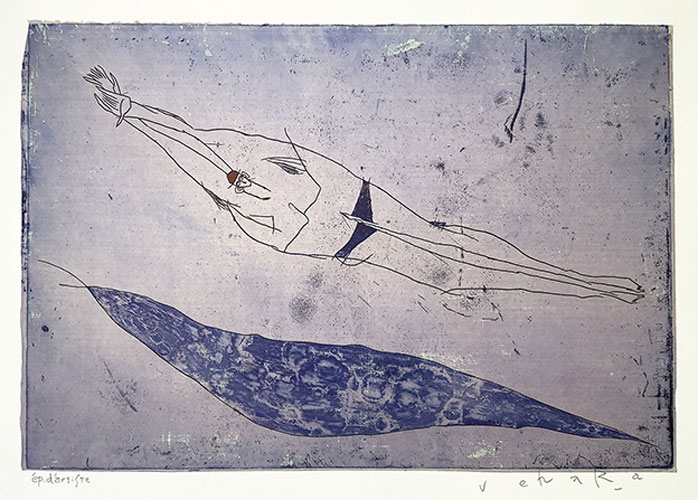

「やわらかくて、かたい」

上原修一 銅版画作品展

銅版画は製版と刷りを経て間接的にイメージを表現する行為であるが、そのプロセスにおいて作家の意図・計画から大きく外れた状況にしばしば遭う。ジョセフ・ペネルの「偉大なエッチャーで、かつて腐蝕の技術をマスターした人はいなかった」という言葉が、エッチングのみならず銅版画すべての技法に現在でも当て嵌まる。版・インク・紙は、じゃじゃ馬のように我儘であり且つ魅力に溢れた存在だとしみじみ思う。

私は制作途中のコントロール出来ない「偶然」の状況を受け入れることを厭わない。むしろ、その即興性との協奏を自らの「必然」の技法へと繋げる工夫が楽しく嬉しい。そこに私自身の想像力を遥かに超える新たな「表現」の可能性が朧げながらに見えてくる。

銅が持つ柔らかさと硬さのバランスを介さなければ顕せない「銅版画」の世界を展示いたします。ご高覧賜われましたなら幸甚に存じます。

詳細